相続

相続の一般解説

相続人

血族的相続人とその順位

相続人

相続人に関する事柄は、民法882条以下に規定されています。「パパに相続、ハハに相続」と覚えれば覚えやすいですね。

相続は、亡くなった人を中心にして、その亡くなった人の子、直系尊属、兄弟姉妹、それに配偶者に相続権が発生します。亡くなった人(被相続人)の子が生きている場合は、被相続人の直系尊属や兄弟姉妹に相続権は発生しません。直系尊属は、あくまでも子がいない場合にのみ相続権が発生するのです。被相続人の兄弟姉妹も、子及び直系尊属がいない場合に限って相続権が発生します。

そして、相続権のあるこれらの子、直系尊属、兄弟姉妹の間では、①子(第1順位)、②直系尊属(第2順位)、③兄弟姉妹(第3順位)の順で相続権が発生するのです。

配偶者

配偶者は、各順位の相続人がある場合、常に、これらの者と同順位で相続人となります。各順位の者がいない場合には、単独で相続人になります。

配偶者の相続権は、血族的相続人の相続権と異なり、夫婦共同体における相互の潜在的な寄与分を清算するという要素があるものとされています。夫婦が共同して作り上げてきた財産を、一方が死んだことにより清算するという考え方です。

血族的相続人は、これら夫婦の財産形成に何らの寄与をしていなくても相続権があるので、配偶者の相続権とは根本的に異なります。

その相続分の割合は、下表のようになります。これが法定相続分と言われるものです。

法定相続

法定相続分は、民法第900条において、次のように定められています。

| 順位 | 相続人 | 相続分 | 配偶者の相続分 |

|---|---|---|---|

| 第1順位 | 子 | 2分の1 | 2分の1 |

| 第2順位 | 直系尊属 | 3分の1 | 3分の2 |

| 第3順位 | 兄弟姉妹 | 4分の1 | 4分の3 |

なお、子や直系尊属、兄弟姉妹が複数いる場合には、それぞれ皆均等に分割します。

代襲相続

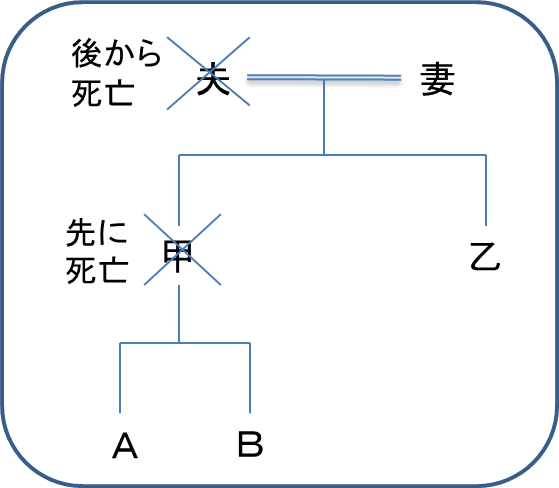

被相続人に妻と二人の子、甲、乙がいたとします。法定相続分は、妻2分の1、甲4分の1、乙4分の1となります。しかし、仮に甲が被相続人よりも先に死んでいたとすると、甲には相続権がありませんから、妻2分の1、乙2分の1ということになります。

この場合、先に死亡した甲にA,B二人の子がいたとします。甲に相続権がない以上、A,Bにも祖父の相続権はない、ということになります。このような相続形態は、一般の法感情に反するのではないか。つまり、AもBも被相続人の直系卑属であり、甲の死亡時期がたまたま被相続人よりも少し前だったというにすぎず、AとBに祖父の相続権が一切ないというのは不合理であると考えられます。そこで、AとBにも甲に代わって相続を認めることにしたのが、代襲相続の制度です。

このあたりの考え方は、一般の人の通常の感情を推察して政策的に定めたものですから、どちらの考え方が正しいという性質のものではありません。

このような代襲相続の性質については、代襲者が被代襲者の相続権を承継するのではなく、「自分の権利に基づいて認められる直接相続の一種であって、ただ、一般原則と違った特別の順位を認める」ものと解されています。

胎児の相続能力

胎児にも相続権が認められます(民法886条)。被相続人が死亡した当時に胎児であった者が、その後無事に出産した場合、つまり、出産したときには既に父が数か月前に死亡していた、というようなケースです。このような場合には、この生まれてきた子に相続権を認めるのは、自然の法感情にも合致すると考えられるからです。

なお、代襲相続権についても、胎児はすでに生まれたものとみなされています。すなわち、相続人が相続権を喪失した当時に胎児である必要はなく、相続開始の際に胎児であればよいものとされています。

相続欠格

次のような人は、相続欠格者となり、相続人としての権利が認められません(民891条)。つまり、これらの項目に該当する人は、なんらの手続きを待つまでもなく、法律上当然に相続権を失うものとされています。また、受遺者にもなることができません。

法律上当然に相続権を失うわけですから、被相続人や他の相続人が相続を認めるといっても、それはできない相談です。

- 故意に被相続人又は相続人について先順位もしくは同順位にある者を死に至らせ、又は至らせようとしたために刑に処せられた者

- 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者

- 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、これを取り消させ、又はこれを変更した者

- 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し又は隠匿した者

相続人の廃除

被相続人に対して虐待、重大な侮辱を与えたような場合には、被相続人は、これらの者を相続人から廃除することができます。また、推定相続人に著しい非行があった場合にも、相続人から廃除することができます。

廃除の手続きは、被相続人がまだ生きているうちに家庭裁判所に請求して行うことも出来ますし、遺言で廃除することもできます。遺言で廃除する場合は、遺言執行者が遅滞なく家庭裁判所に対して廃除の請求をすることになります。

相続の効力

相続人は、被相続人の財産に属した一切の権利・義務を承継します。権利だけを承継したいという我儘は通用しません。ただ、被相続人の一身に属したものは、例外です。「一身に属したもの」には、行使上の一身専属権と帰属上の一身専属権があります。行使上の一身専属権というのは、権利を行使するかどうかをその権利者の意思に任せるもので、遺留分減殺請求権などがこれに属します。また、帰属上の一身専属権とは、相続の対象にならず、権利の帰属につき権利者の身分などと不可分の関係にあるもので、扶養請求権や車の運転免許証、行政書士などの各種士業資格などがこれに属します。

相続人は、被相続人の財産に属した一切の権利・義務を承継します。権利だけを承継したいという我儘は通用しません。ただ、被相続人の一身に属したものは、例外です。「一身に属したもの」には、行使上の一身専属権と帰属上の一身専属権があります。行使上の一身専属権というのは、権利を行使するかどうかをその権利者の意思に任せるもので、遺留分減殺請求権などがこれに属します。また、帰属上の一身専属権とは、相続の対象にならず、権利の帰属につき権利者の身分などと不可分の関係にあるもので、扶養請求権や車の運転免許証、行政書士などの各種士業資格などがこれに属します。

居住を目的とする借家権は、財産的な価値がありますが、個人の財産なのか、世帯又は居住者みんなの財産なのか、結構難しい問題です。

妻や子供が同居しているならばあまり問題になりませんが、内縁の妻や事実上の養子が同居していたというような場合は、本来、相続権がありませんから、居住できないということにならざるを得ません。そこで、借地借家法では特に規定を定めて、これらの者でも被相続人の権利を承継すると定めて保護しています。

精神的な損害に対する慰謝料請求権については、これまで、権利者個人が行使するかどうかを判断する権利であるとして、一身専属権と解されてきました。しかし、最高裁昭和42年11月1日判決で、「慰謝料請求権については、当該被害者が死亡した場合には当然に相続されるものである」との判断を示しました。

家族の系譜や祭具(仏壇、位牌など)、墳墓なども、本来は財産となりうるものですが、これを相続人が持分に応じて相続するとなると、いろいろと面倒なことが起きることは、容易に想像できます。ですから民法は、系譜、祭具、墳墓については、相続財産から除外し、祭司を主宰すべき者に一括して承継させることにしたのです。

■相続財産の共同所有

複数の者が相続人となった場合、遺産に属する個々の相続財産ごとに共有関係が成立するというのが、現在の民法の考え方です。共有ということは、各々の相続人は、個々の財産につき持分を持ち、これを自由に処分できるということです。その財産が動産、不動産であっても、自分の持分を第三者に譲渡することができるわけです。

しかし、自分の持分を譲渡した後に遺産分割協議がなされ、不動産はAに、動産はBに、債権はCにというように分割されたとすると、問題が生じます。遺産分割の効力は、相続開始の時に遡ることとされていますので、持分を譲り受けた第三者がえらい損害を被ってしまうということになります。

■共同相続人の取戻権

現在の民法の考え方では、共有という前提に立っていますので、持分を譲り受けた第三者は、持分の登記をすることもできます。なぜならば、登記実務上、各共同相続人は、分割前であっても、単独で共同相続人たちの相続分に応じた共有の登記ができるからです。しかし、これでは、他の相続人は、迷惑なことも多いでしょう。遺産分割協議に赤の他人が入ってくることになるからです。

そこで、法律は、「他の共同相続人は、その価格及び費用を償還してその相続分を譲り受けることができる」こととし、相続人以外の者から相続分を譲り受けることが出来る道を設けたのです。これが取戻権と言われるものです。もう一つの方法として、最高裁は、昭和50年の判決で、「譲渡された持分権は、遺産分割の対象から逸失し、譲受人は、遺産分割の手続きによるのではなく、民法256条以下の規定に従って分割請求をすることができる」だけだという判断を示し、相続人の便宜に資するようにしています。

■債務の共同相続

相続債権者は、遺産分割がなされる前であっても、相続人の全員に対して遺産によって全額の弁済をするよう請求することができます。遺産分割手続を待つ必要はありません。

遺産分割前に、それぞれの相続人に対して、相続債権全額の履行を求めることができるかどうかは、法律上議論のあるところです。

相続分

相続人各人の相続分は、被相続人の遺言による指定で決まります。この指定がない場合には、民法の定めるところによって決まります。前者が指定相続分であり、後者が法定相続分です。

指定相続分

被相続人は、遺言で共同相続人の相続分を定めることができます。この指定は、必ず遺言という形式によってしなければなりません。生きている間に、生前行為で一方的に相続分を定めることはできません。死んだらあげるというように、「死因行為」によらなければならないのです。この相続分の指定は、自分で行わず第三者に委託することも認められています。

相続分の指定があった場合に、その効力が相続した債務にも及ぶのか、という問題についても法律上議論のあるところです。

法定相続分

遺言による相続分の指定がないときは、相続分は民法の定めるところにより決定します。

- 配偶者と子が共同相続人であるときは、配偶者が2分の1、子も2分の1です。子は何人いても2分の1で、各人の相続分は均等です。

- 配偶者と直系尊属が共同相続人であるときは、配偶者は3分の2、直系尊属は3分の1です。養父母がいる場合は、実父母、養父母の区別なく均等です。

- 配偶者と兄弟姉妹が共同相続人であるときは、配偶者は4分の3、兄弟姉妹は4分の1です。

兄弟の中に、父母の双方を同じくする者と父母の一方のみを同じくする者がいる場合には、後者の相続分は前者の相続分の2分の1です。

*代襲相続人の相続分

相続人となるべき相続人が死亡した場合、子の子、すなわち孫が代襲相続人として相続人となります。その孫の相続分は、子が受けるべきであったもの、すなわち、指定相続分又は法定相続分と同じです。従来、兄弟姉妹の直系卑属にも代襲相続権が認められていましたが、昭和55年の民法改正により、兄弟姉妹の子一代に限り、代襲相続権が認められることとなりました。兄弟姉妹の孫には、代襲相続権がなくなったということです。

具体的相続分の算定

- 一身専属権

- 遺贈

- 保険金等

- 寄与分

- 遺産の分割

- 分割の効果

- 担保責任

- id="content_21_0">遺産分割協議書作成手続きの流れ <

- id="content_22_0">相続回復請求権 <

- id="content_23_0">相続の承認 <

- id="content_24_0">承認・放棄の自由 <

- id="content_25_0">単純承認 <

- id="content_26_0">法定単純承認 <

- id="content_27_0">限定承認 <

- id="content_28_0">限定承認の方式 <

- id="content_29_0">限定承認の効果 <

- id="content_30_0">相続の放棄 <

- id="content_31_0">相続の放棄とは <

- id="content_32_0">財産分離 <

- id="content_33_0">相続人の不存在 <

- id="content_34_0">相続人の不存在 <

- id="content_35_0">相続人がいることが分かった場合 <

- id="content_36_0">相続人がついに出現しなかった場合 <

相続人は、被相続人の財産に属した一切の権利・義務を承継します。権利だけを承継したいという我儘は通用しません。ただ、被相続人の一身に属したものは、例外です。「一身に属したもの」には、行使上の一身専属権と帰属上の一身専属権があります。行使上の一身専属権というのは、権利を行使するかどうかをその権利者の意思に任せるもので、遺留分減殺請求権などがこれに属します。また、帰属上の一身専属権とは、相続の対象にならず、権利の帰属につき権利者の身分などと不可分の関係にあるもので、扶養請求権や車の運転免許証、行政書士などの各種士業資格などがこれに属します。

相続人の中に、生前、被相続人から贈与を受けたり、遺言によって遺贈を受けた者がいる場合には、これらを遺産分配の場合に計算の中に入れなければ不公平だと考えられます。民法は、これらの財産を相続財産に組み入れて各相続人の相続分を算定することとしています。

ただし、民法では、このように加算すべき贈与を「婚姻、養子縁組のため若しくは生計の資本として」したものに限定しています。僅かな金額の贈与までいちいち加算していたのでは煩雑だからです。

この場合の贈与の価額は、相続開始の時を基準として評価されます。生前に500万円の不動産を贈与していた場合でも、被相続人の死亡時に800万円に値上がりしていれば、800万と評価して計算するということです。

■生保・退職金・遺族補償を受けた相続人 [#ude640f4]

- 生命保険金

これは厳密にいえば、相続財産ではありません。被相続人が死亡したことによって支払われるものですから、一度も被相続人の財産に属したことはないからです。従って、これをどう扱うべきかというのは、実際の相続財産の配分に際して、結構問題になります。

一般には、被相続人が保険契約者であり、同時に被保険者であるというようなケースでは、生命保険金を相続人の一人が受取人になったような場合には、「遺贈に準ずるもの」、すなわち特別受益としてみなして相続分を配分すべきものと解されています。 - 遺族年金

厚生年金保険法、国家公務員共済組合法などによる遺族年金も、特別受益として生命保険金に準じて考えるべきとする考えもあります。しかし、遺族年金は、受領者が法定されていて、被相続人が勝手に変更することはできません。また、給付は年金という形式で、受取人の生存その他の事情によって変化しますので、算定が結構面倒なのです。

従って、特別受益とはせずに、遺産の分割または扶養義務を通じて考慮されるべきだという考え方もあります。 - 退職金

労働者が雇用中に死亡した場合、遺族に対して退職金が支払われます。この退職金については、実質的には未払い賃金なので、相続財産に含めるべきと考えられています。 - 香典

死者への贈与ではなく、遺族に対する慰謝と葬式費用の儀礼的分担として支払われるものと考えられます。慰謝という意味では、遺族の全員が受けるべきものであり、葬儀費用の儀礼的分担という意味では、祭司を主宰する者が受けるべきものということになります。いずれにしろ、相続財産には含まれません。

相続人の一人が、長い間被相続人の家業を手伝ってきたとか、長男が長年父と一緒に農業を手伝ってきた、長期の療養介護に努め、被相続人の財産の維持又は増加につき特別の寄与をした、というような場合、これをどのように評価すべきかという問題です。この場合、他の兄弟と全く同じというのでは、納得できないでしょう。

そこで民法は、昭和55年に改正を行い、このような貢献を「寄与分」として、遺産の分割に際して、本来の相続分を超える額の財産を取得させることとしました。すなわち、寄与分は遺産の分割にあたって共同相続人の協議によって定めることを原則とし、協議が調わないときは、請求に基づいて家庭裁判所が定めることとしたのです。家庭裁判所は、「寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して」定めることになります。

共同相続人は、いつでも遺産の分割を請求することができます。一人の相続人が申し出た場合であっても、他の共同相続人は、協議に応じる義務があります。

他の共同相続人が協議に応じないような場合には、家庭裁判所が審判によって分割することになります。

ただし、被相続人が遺言で相続開始の時から5年間を超えない期間、分割を禁じたような場合や家庭裁判所が特別の事情があると考えて、一定の期間分割を禁じた場合には、分割することはできません。*遺産分割の方法

遺産分割の方法には、次の三つの方法があります。

- 指定分割

被相続人が遺言で分割の方法を定める場合です。不動産は妻に、預金は長男に、有価証券は次男にという定め方でも構いません。

このように遺言で分割の方法を定めた場合、子が二分の1、妻が2分の1という法定相続分を合わないようなことも生じます。この場合は、分割方法の指定と、相続分の指定が同時になされたものと解されています。 - 協議分割

協議分割は、共同相続人の全員が参加し、かつ、同意しなければ成立しません。一部の共同相続人を除外したり、その者の意思を無視した分割協議は無効となります。 - 家庭裁判所の審判による分割

共同相続人による協議がどうしても調わないような場合や行方不明者がいて協議をすることができないような場合には、家庭裁判所に請求して、審判により分割することができます。

- 遡及効

遺産分割の効力は、相続開始の時に遡って発生します。被相続人の死亡後、遺産分割がなされるまでに、数か月または数年かかったというような場合、相続人の持分など権利が第三者に譲渡されていることも十分に考えられます。

この場合、遺産分割の効果が、被相続人の死亡時に遡ってしまうと、第三者の権利が奪われてしまうことも考えられます。このため、民法は第909条でただし書をつけ「第三者の権利を害することができない」ことと

したのです。

■共同相続人の担保責任

共同相続したものに何らかの欠陥があったという場合、すなわち、銀行預金が1,000万円あると思っていたのに、実は、既に引き下ろされていたことに気付かなかった、というような場合、遺産分割により預金を相続した者はたまったものではなりありません。

このような場合には、他の共同相続人に対して、売主と同じく、その相続分に応じて担保の責任を負うこととされています。

}}

以上述べてきたことからお分かりのように、遺産分割協議書を作成する作業はおおよそ次のような流れで行います。

- 被相続人の死亡

- 遺言書の有無の確認

- 相続人の特定(相続人は誰か)

- 相続財産(遺産)の把握

- 遺産分割の協議(話し合い)

- 遺産分割協議書の作成

- 各種手続きの実行

相続の欠格者や相続から廃除された者、あるいは全くの他人が相続人であるかのように振舞って相続財産を占有しているような場合、これらの者に対して侵害した相続権の回復を請求することができます。

相続権を侵害している者が、悪意であればもちろんですが、仮に善意であったとして、真の相続人の相続権を侵害していることになりますので、その回復を請求することができます。

相続回復請求権は、相続人またはその法定代理人が相続権を侵害されたことを知ったときから5年間で時効によって消滅します。相続開始の時から20年を経過したときは、相続権侵害の事実を知った時に関係なく、時効によって消滅します。

相続人は、相続を承認することも放棄することも出来ます。また、限定承認と言って、被相続人の相続財産のある限度でのみ相続をするということも可能です。これらの承認や放棄、限定承認は、相続人自らが積極的に行為をしない限り、認められません。

何の行為もせず漫然と3ヶ月の考慮期間を経過してしまうと、単純承認、つまり何らの留保なしに相続を承認したものとみなされてしまうので、注意する必要があります。

これを別の言葉で言うと、相続の放棄や限定承認をするには一定の方式を必要としますが、単純承認をするには何らの方式も必要としないということです。

単純承認というのは、「被相続人の権利義務を無限に承継する」ということです。具体的には、相続によって承継した債務について相続人の固有財産をもって全責任を負う、ということです。民法は、3ヶ月という考慮期間の経過により、自動的に単純承認したものとみなすことにしたのです。

次のような事由があった場合には、単純承認があったものとみなして、もやは限定承認や相続放棄を認めないとする制度です。このような行為の後になって、限定承認や相続放棄をされると、相続債権者や後順位の相続人が損害を被るおそれがあるからです。

- 相続財産の処分

相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、単純承認したものとみなされます。処分行為とは、不動産の売却や株式の質入れ、山林の伐採、家屋の取り壊しなどの行為です。

このような行為は、通常、単純承認をする意思があると推測されるばかりでなく、処分後に相続放棄や限定承認をされると、相続債権者や共同相続人、次順位の相続人が不測の損害を被るおそれがあるからです。それに相続人の行為を信頼した第三者を保護するという必要もあります。

- 相続財産の隠匿・消費など

相続人が限定承認や相続放棄をした後であっても、相続財産の全部または一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産目録に記載しなかったときも、単純承認したものとみなされることに注意してください。

- 考慮期間の徒過

3ヶ月の考慮期間を経過した場合も、単純承認したものと見なされます。

相続によって得た財産の限度という留保つきで相続をすることも可能です。相続財産は被相続人の債権債務をすべて相続するものですから、相続すべきかどうか判断に迷うということもありうるわけです。

このような時に「相続財産の限度において」相続することができれば便利です。このような相続の制度を限定承認と言います。

限定承認をするためには、3ヶ月の考慮期間中に財産目録を作って、家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨申述する必要があります。そして、その効果は、家庭裁判所が申述を受理することによって法律上の効果が生じるものとされています。

相続人が数人あるときは、共同相続人の「全員が共同で」しなければ限定承認はできません。共同相続人の一人が単純承認の意思を表示したり相続放棄の手続きをとったような場合は、もはや限定承認をすることはできないのです。

限定承認の方式を選択した場合は、相続人の固有財産で弁済しなくてもよいということですから、少し、手続きが複雑になります。すなわち、清算という手続きが必要になります。

この清算手続きは、法人の解散の場合よりはやや厳格であり、破産の場合よりは簡易であるとされています。

- 除斥公告

相続人は、限定承認をした後5日以内に、一切の相続債権者及び受遺者に対して、①限定承認をしたこと、及び、②2ヶ月を下らない期間を定めてその期間内に請求の申し出をすべきこと、を公告しなければなりません。

- 換価

相続債権者の権利を保護するという観点から、相続財産を売却する必要がある場合は、競売の方法によらなければなりません。ただし、被相続人の財産を他人に渡したくないというときには、家庭裁判所の選任した鑑定人の評価に従って、自分で引き取ることもできることとされています。

旧法のように家督相続の存在した頃は、家督相続人には「家」を守るため、相続を放棄することが認められていませんでした。しかし、今の民法では、「財産の承継」がすべてですから、すべての相続人に相続放棄の自由が認められています。

- 放棄の方式

相続の放棄をしようとする者は、考慮期間中に、放棄する旨を家庭裁判所に申述する必要があります。勿論、共同相続の場合であっても、各共同相続人は、単独で相続放棄をすることができます。撤回はできません。

この申述書には一定の形式的な事項を記せばよいのであって、放棄の理由まで書く必要はありません。

なお、家庭裁判所は、本人の出頭を求めて審訊するなど、放棄が真意によるものかどうか慎重に確かめたうえで受理するのが普通とされています。

- 放棄の効果

放棄者は、その相続に関してはじめから相続人にならなかったものとみなされます。従って、遺産に属する一切の積極財産、消極財産について承継人にならなかったということになります。

被相続人又は相続人のそれぞれの固有財産があることをあてにして取引関係に立った債権者が、相続によって相続財産の相続人の固有財産が混合することによって、不利益を被ることもあり得ます。

相続人には5千万円相当の固有財産があったのに、マイナスの方が多い相続財産と混合することによって、相続人の全体の財産が2千万円に減少してしまうというようなケースです。

このような場合、債権者は、両財産の混合を阻止するため、相続開始の時から3ヶ月以内に相続人の財産の中から相続財産を分離することを家庭裁判所に請求することができます。

限定承認と似たような制度ですが、限定承認は相続人がイニシアティブをとって行うものですが、財産分離は、相続人の意思にかかわらず、被相続人の債権者、または相続人の債権者がイニシアティブをとって行う点で大きく異っています。

相続人の不存在というのは、相続人の存否が分からない状態のことです。相続人の所在不明とは異なります。所在不明の場合は、不在者の財産管理人を置くなどにより対応します。

「存否」が不明というのは、そもそも相続人がいるのかいないのか分からない、もしかしたらどこかに相続人となるべき者がいるかも知れない、という状態です。

- 相続財産法人の擬制

相続人の存否が分からないと、これを探す必要があるのですが、探している間でも相続財産は存在しますから、その間、この財産を管理したり、相続債権者に弁済したりする必要が生じます。

このため、民法は、このような処理をする主体として、別段の手続きをとらなくても当然に法人(相続財産法人)になるとしたのです。

家庭裁判所は、利害関係人または検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任し、かつ、遅滞なくその旨を公告しなければならないこととしました。

- 相続財産法人の消滅

その相続人が相続の承認をすれば、相続財産法人は存在する必要がなくなります。民法は、相続財産が被相続人から相続人に直接移転したという擬制をとるため、法人はそもそも存在しなかったとみるのです。

公告による除斥または特別縁故者への分与などの措置が取られます。

a:6469 t:1 y:1